Énergie, vecteur d’émancipation féminine

Dans l’imaginaire collectif, un réseau électrique performant relève souvent d’un confort technique. Or, pour une majorité de Congolaises, il constitue d’abord une question d’équité. La disponibilité aléatoire du courant oblige nombre de femmes à dédier des heures supplémentaires à des tâches domestiques qui pourraient être mécanisées ou sécurisées, comme la conservation des aliments ou l’éclairage des lieux de travail informels. L’amélioration de l’accès à l’électricité n’est donc pas une simple commodité ; elle se situe au cœur même des droits socio-économiques des femmes, renforçant leur capacité à entreprendre, à étudier ou à accéder aux services numériques.

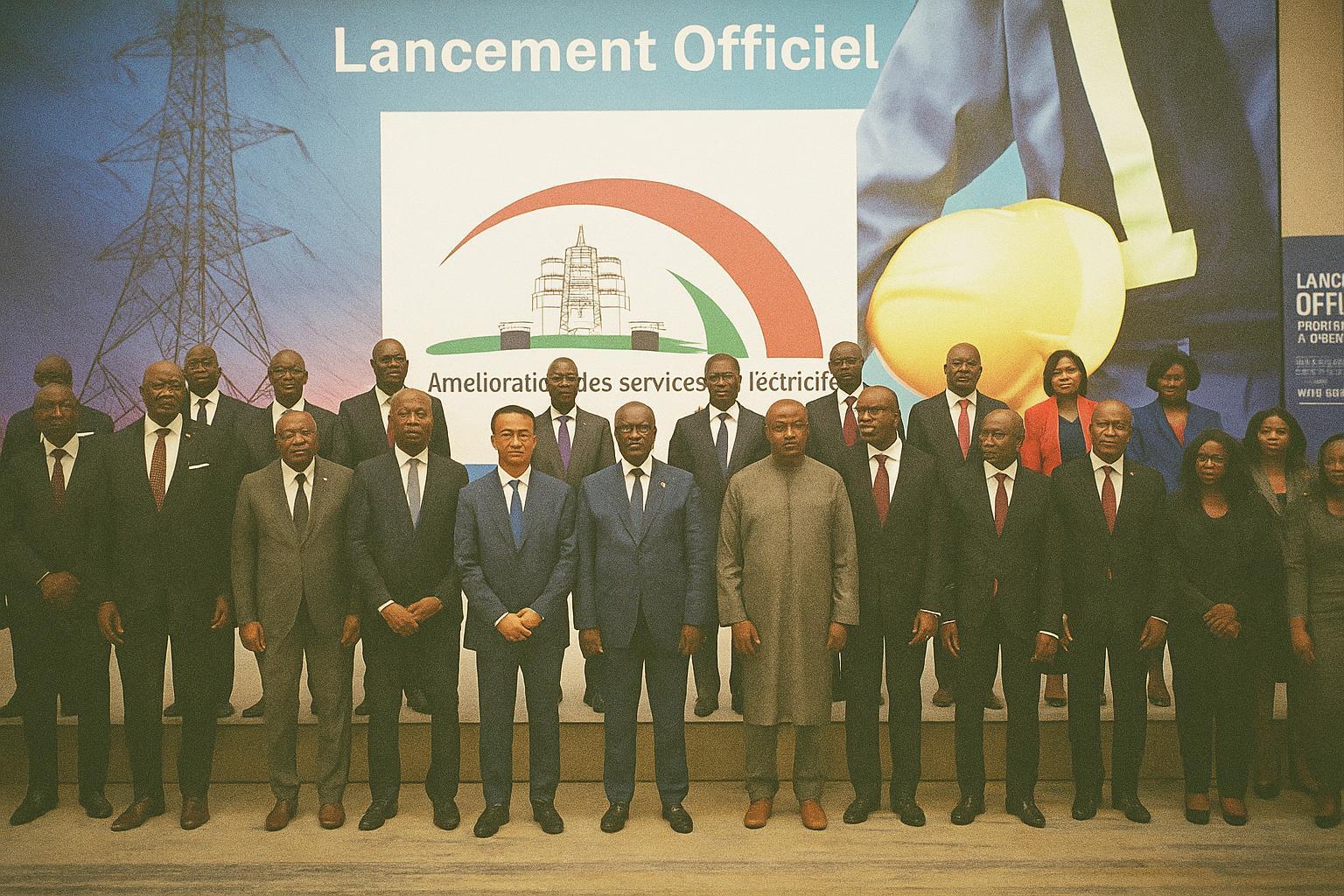

Pasel, entre gouvernance et infrastructures

Lancé à Brazzaville le 15 juillet par le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Emile Ouosso, le Projet d’amélioration des services d’électricité bénéficie d’une enveloppe de cent millions de dollars issue du partenariat avec la Banque mondiale. Trois axes structurants le composent : le renforcement du transport, la modernisation de la distribution et l’assistance technique destinée aux opérateurs publics. Les compensateurs statiques prévus sur la ligne Pointe-Noire–Brazzaville devraient stabiliser la tension, tandis que la réhabilitation des postes 220 kV de Ngoyo et Mbono promet un maillage plus fiable.

Financement international et souveraineté énergétique

Le représentant résident de la Banque mondiale, Clarence Tsimpo Nkengne, présente le Pasel comme « une initiative phare pour un avenir énergétique plus durable, inclusif et résilient ». L’argument renvoie à une dialectique subtile : comment conjuguer l’appui financier externe et la consolidation d’une souveraineté énergétique nationale ? Dans les faits, ce type de co-construction permet de mutualiser l’expertise technique mondiale avec la volonté politique congolaise, sans que l’une n’efface l’autre. La gouvernance sectorielle, souvent décriée par le passé pour ses lourdeurs, est appelée à se réinventer autour de tableaux de bord de performance et d’une transparence renforcée, conditions posées par les bailleurs.

Impact social attendu sur les foyers

Sur le terrain, les attentes sont palpables. Les associations de commerçantes du marché Total espèrent diminuer leurs pertes liées aux coupures soudaines qui endommagent réfrigérateurs et congélateurs. Les élèves domiciliées dans les zones périurbaines parient sur une fréquence d’étude accrue dès la tombée du jour. Le ministère évoque même une réduction des violences de proximité, l’éclairage public avérant dissuasif à l’endroit des agressions nocturnes. Toutes ces externalités positives, si elles se matérialisent, renforceront indirectement la participation féminine à la vie économique et citoyenne.

Perspectives à long terme d’inclusion énergétique

Le calendrier opérationnel du Pasel s’étale sur cinq ans, un horizon jugé réaliste pour achever les travaux lourds et consolider la maintenance. Les organisations de défense des droits des femmes plaident cependant pour des indicateurs sexués dans le suivi-évaluation. Un taux de raccordement spécifique aux ménages dirigés par des femmes ou un recensement des micro-entreprises féminines électrifiées permettrait de mesurer concrètement l’effet de levier du projet. Comme le souligne une sociologue de l’Université Marien-Ngouabi, « une infrastructure n’est inclusive que si l’on documente son appropriation par les groupes historiquement marginalisés ». En filigrane, se dessine la conviction que la réussite technique ne vaut que si elle se double d’une transformation sociale tangible.

Au-delà de l’achèvement des postes et des lignes, la question centrale demeure donc celle de la durabilité économique : révision tarifaire équilibrée, lutte contre la fraude et formation continue des équipes locales. La feuille de route conjointe gouvernement-Banque mondiale prévoit des ateliers de sensibilisation au civisme énergétique, où l’on n’hésitera pas à inclure des modules spécifiquement destinés aux femmes entrepreneures. Cet ancrage participatif, s’il est maintenu, confèrera au Pasel sa pleine dimension de vectorisation du développement humain.

Vers un futur électrifié et équitable

Le lancement du Pasel représente plus qu’une simple étape infrastructurelle ; il illustre un choix stratégique visant à arrimer le Congo-Brazzaville aux objectifs globaux de développement durable. En filant la métaphore du courant, l’enjeu est de substituer les intermittences d’hier par la continuité de demain, afin que chaque foyer, chaque atelier et chaque salle de classe bénéficie d’une énergie fiable et respectueuse de l’environnement. Les femmes, trop longtemps premières affectées par les déficits énergétiques, pourraient devenir les principales bénéficiaires et actrices de cette mutation. Encore faudra-t-il que tous les partenaires maintiennent l’élan collaboratif évoqué par le ministre Emile Ouosso : agir de manière concertée, innover et servir l’intérêt général avec transparence. À cette condition, la lumière espérée cessera d’être une promesse pour se transformer en droit concret, partagé et durable.