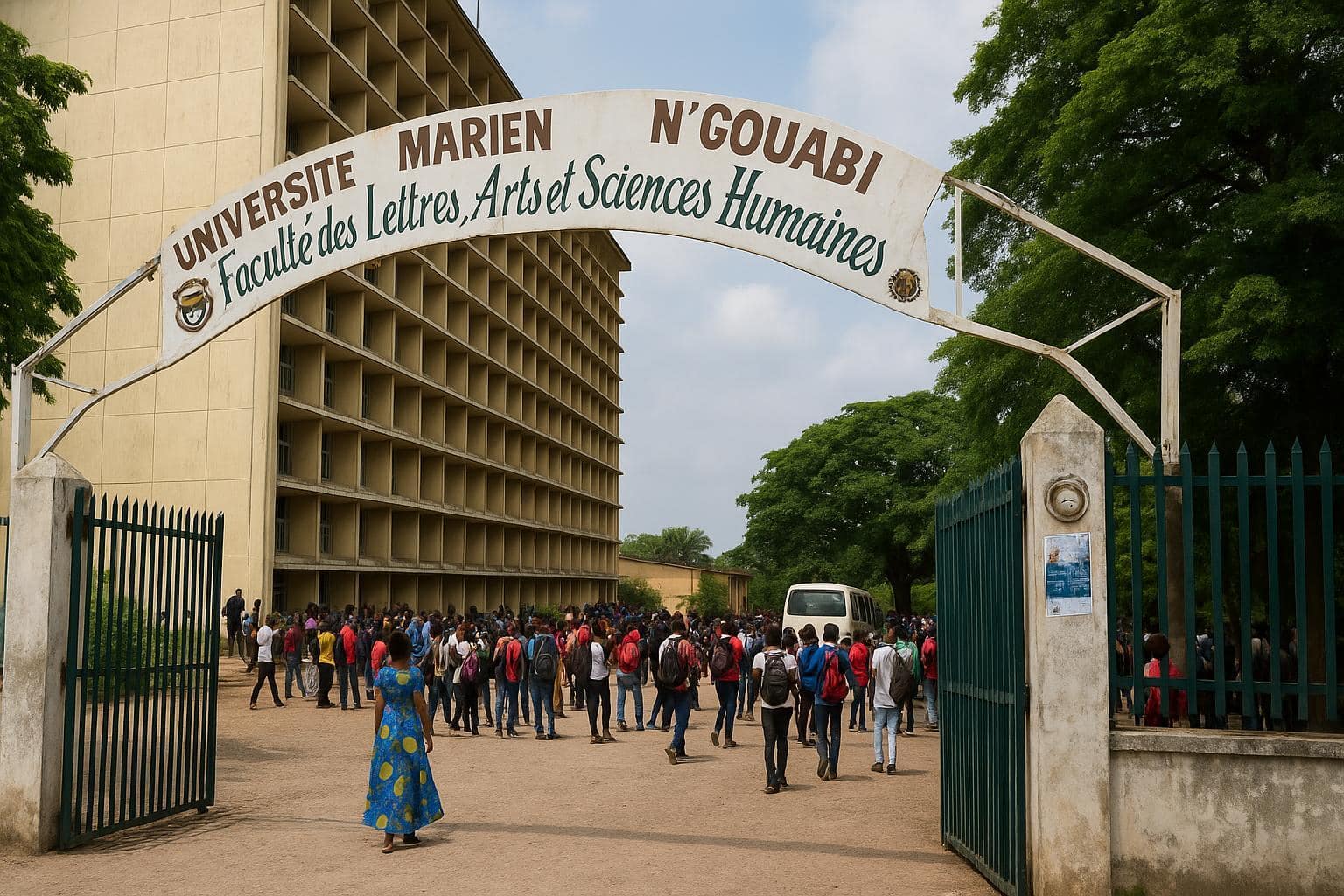

Une hausse qui surprend les campus congolais

Annoncée début août, la révision des droits d’inscription à l’université publique Marien-Ngouabi a immédiatement provoqué un vif émoi parmi les 45 000 étudiants inscrits. Le montant en licence double, passant de 10 500 à 21 000 francs CFA.

Les nouveaux barèmes fixent aussi le master à 50 000 francs et le doctorat à 100 000, alors que le versement des bourses demeure irrégulier pour une partie de l’effectif, en particulier les étudiantes venues de l’intérieur du pays.

Quelques jours après l’annonce, des dizaines de groupes se sont formés sur les réseaux sociaux pour dénoncer une mesure jugée injuste. À Brazzaville, des rassemblements symboliques, masques sanitaires aux visages, ont donné le ton d’une contestation encore diffuse.

Impact différencié sur les étudiantes

Pour les jeunes femmes, la hausse représente un risque supplémentaire d’abandon. Selon le Centre de recherche pour l’égalité de Brazzaville, 27 % des étudiantes ont déjà interrompu leur cursus au moins une fois pour raisons financières entre 2019 et 2022.

Béatrice, étudiante en deuxième année de sciences économiques, confie que son foyer vit d’un petit commerce de légumes. Si les frais demeurent inchangés, dit-elle, elle pourrait « encore équilibrer le budget ». À 21 000 francs, elle craint de quitter l’université.

La problématique est double : l’insuffisance des ressources familiales et la persistance de normes sociales attribuant aux filles un rôle domestique. « Lorsque survient un choix budgétaire, c’est souvent la scolarité des garçons qui est priorisée », rappelle la sociologue Francine Mouanda.

Position officielle de l’université Marien-Ngouabi

Interrogée, la direction de l’établissement explique que la décision agrège des frais déjà existants : carte, assurance, droits de laboratoire. « Il ne s’agit pas d’alourdir la charge, mais de la rendre plus lisible et de moderniser nos services », affirme le recteur Nestor Obami.

L’université souligne par ailleurs que le coût réel d’une année académique dépasse 800 000 francs par étudiant, pris en charge à plus de 90 % par l’État congolais. L’ajustement proposé serait donc, selon son communiqué, un mécanisme de co-financement « raisonnable ».

Bourses, logement et inflation

Sur le terrain, les étudiantes rapportent un cumul de pressions. Les paiements de bourse arrivent parfois avec trois trimestres de retard, tandis que les loyers autour du campus de Makélélé ont augmenté de 15 % depuis janvier, selon l’agence immobilière privée Casalonga.

La hausse globale du panier alimentaire, estimée à 12 % par l’Institut national de la statistique, affecte d’abord les cuisines universitaires. Beaucoup de restaurants ont relevé le prix d’un repas de 500 à 700 francs, diminuant d’autant la marge de manœuvre d’étudiantes déjà précaires.

Propositions de la société civile

Face à ces tensions, plusieurs ONG locales, dont l’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes, plaident pour un fonds de solidarité dédié aux étudiantes issues de milieux modestes. Les modalités pourraient reposer sur des partenariats publics-privés et des dons de la diaspora.

L’Union panafricaine des femmes universitaires propose, elle, un moratoire d’un an sur l’augmentation afin de permettre une évaluation d’impact sexospécifique. « Nous ne sommes pas contre la réforme, nous voulons qu’elle intègre l’égalité », déclare sa présidente, l’historienne Clarisse Ibata.

Certaines grandes entreprises du secteur extractif, déjà engagées dans le programme national RSE, étudieraient l’idée de bourses complémentaires ciblant les filières scientifiques. Ces pistes, encore informelles, témoignent d’un consensus : la formation des femmes est stratégiquement rentable pour l’économie.

Comparaison avec l’Afrique centrale

En Afrique centrale, les frais d’inscription varient fortement : 15 000 francs au Gabon, 5 000 au Tchad, 30 000 au Cameroun pour la licence publique. Le Congo se situait historiquement dans la moyenne basse; la nouvelle grille le place désormais au-dessus du seuil régional.

L’UNESCO rappelle toutefois que la dépense publique d’éducation du Congo-Brazzaville atteint 4,3 % du PIB, un ratio cohérent avec la zone. Plusieurs analystes estiment donc que la soutenabilité du dispositif dépendra surtout de la régularité des aides et de l’emploi des recettes.

La parole des expertes en genre

Pour la politologue Gertrude Nzaba, « une politique tarifaire neutre peut produire des effets inégalitaires si elle ignore les rapports sociaux de sexe ». Elle suggère d’allouer au moins 40 % des bourses d’excellence aux femmes afin d’amortir l’impact de la réforme sur leur parcours.

La juriste Aimée Loubaki rappelle que le Congo a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. « Garantir l’accès équitable à l’enseignement supérieur n’est donc pas seulement un choix budgétaire, c’est une obligation juridique », souligne-t-elle.

Compétences féminines et diversification économique

Les économistes de la Banque africaine de développement insistent : chaque année d’études supérieures supplémentaire augmente le revenu futur d’une Congolaise de 12 %. À l’heure où le pays vise une économie post-pétrole, former davantage d’ingénieures et de chercheuses devient un levier d’innovation.

Dialogue et avenir des réformes

Le ministère de l’Enseignement supérieur prévoit une table ronde en septembre avec parents, étudiants et partenaires. L’objectif est de concilier exigence de qualité et accessibilité, en particulier pour les jeunes femmes. Beaucoup y voient l’opportunité d’inaugurer une gouvernance plus participative de l’université publique.