La culture au cœur de l’agenda 2030

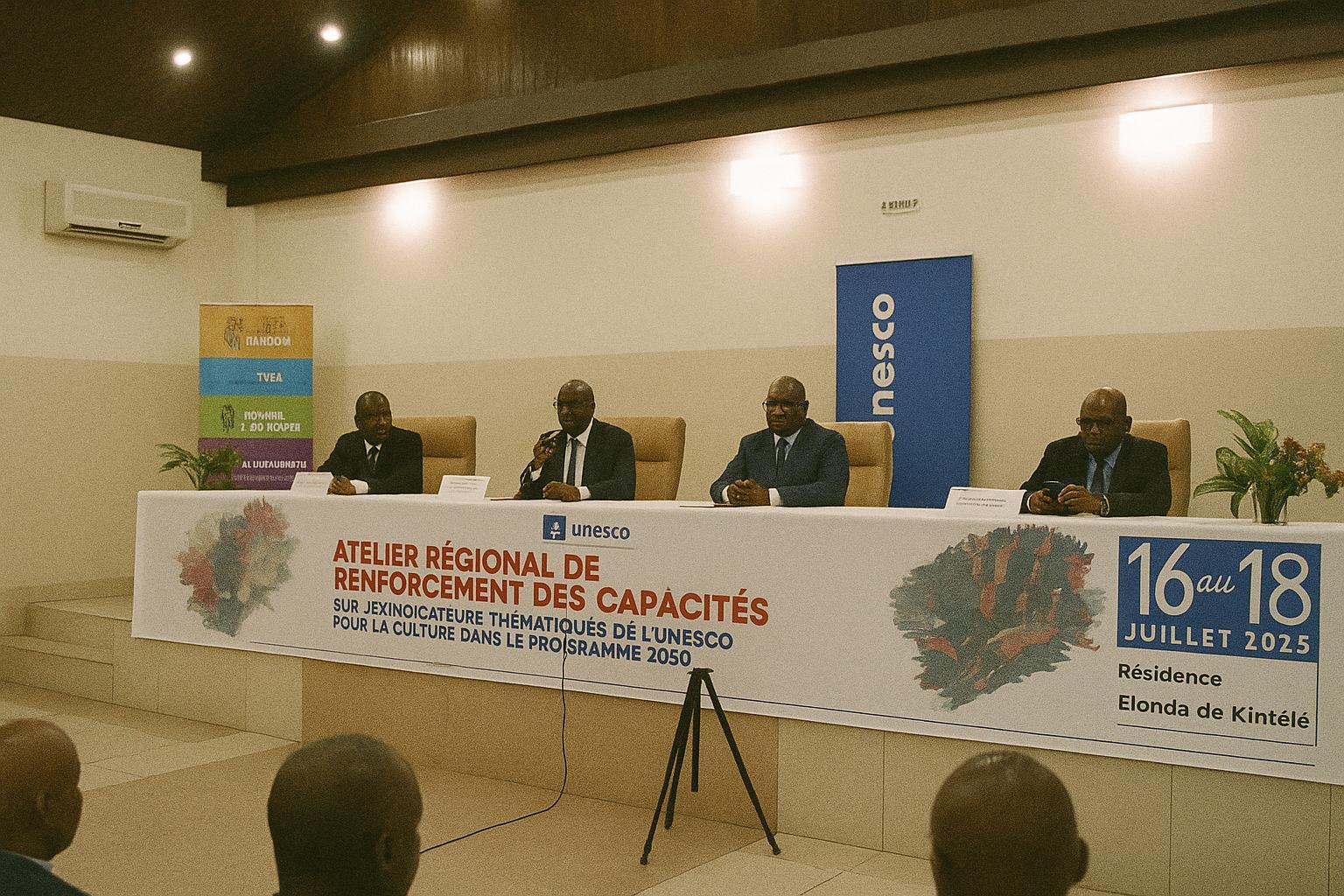

Depuis le 16 juillet, la capitale congolaise réunit experts, hauts fonctionnaires et représentants d’institutions culturelles autour d’un objectif partagé : inscrire la culture parmi les leviers mesurables du développement durable. À l’initiative conjointe de l’Unesco et de l’Organisation internationale de la francophonie, l’atelier ambitionne de doter les administrations d’Afrique centrale d’outils robustes afin de traduire, dans le langage de la statistique, l’apport souvent intangible des pratiques artistiques, patrimoniales et créatives aux Objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies.

Cette rencontre prend place dans un contexte où le Congo, conformément à son Plan national de développement 2022-2026, identifie la culture comme vecteur de diversification économique et d’inclusion sociale. À l’ouverture des travaux, le directeur de cabinet de la ministre de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs a insisté sur « la nécessité de mieux intégrer la culture dans les stratégies de développement durable afin de mieux gouverner et mieux servir ».

Un instrument de gouvernance fondé sur la preuve

Les indicateurs thématiques élaborés par l’Unesco constituent la colonne vertébrale méthodologique de l’atelier. Inspirés par des expériences menées en Amérique latine ou en Asie, ils mesurent la contribution de la culture à la croissance, à la cohésion sociale et à la protection de l’environnement. Pour Lis Pascal Moussodji, leur appropriation permettra de « passer d’une intuition qualitative à une gestion publique pilotée par les données ». Cette approche s’inscrit dans un mouvement global qui fait de l’évaluation continue un principe de bonne gouvernance.

Au-delà de la simple collecte, la formation insiste sur la chaîne de valeur statistique : fiabilité des sources, plan d’échantillonnage, articulation entre ministères techniques et instituts nationaux de la statistique. Les participants se confrontent ainsi à des simulations pratiques, testant l’intégration d’indicateurs culturels dans les rapports nationaux de suivi des ODD. La démarche vise à assurer la comparabilité régionale tout en respectant les spécificités de chaque territoire.

Des données culturelles genrées encore rares

Si l’apport macro-économique des industries créatives gagne en visibilité, la dimension genre demeure, selon plusieurs intervenants, un angle mort récurrent. L’Observatoire congolais des violences faites aux femmes souligne que la proportion de créatrices enregistrées dans les registres officiels reste inférieure à 30 %. L’absence de séries statistiques désagrégées rend complexe l’élaboration de politiques qui répondent aux besoins particuliers des femmes artistes, entrepreneures ou artisanes.

Toutefois, l’atelier ouvre des pistes concrètes. Des modules dédiés portent sur la production de données genrées, la prise en compte du travail informel féminin dans les chaînes de valeur culturelles et la mesure des retombées sociales des projets dirigés par des femmes. Le représentant du Programme alimentaire mondial, Gon Myers, a rappelé que « la culture constitue un vecteur d’inclusion dont les indicateurs doivent refléter la diversité des acteurs, notamment les femmes et les jeunes ».

Synergie régionale et leadership national

Les délégations venues du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine ou encore de la RDC partagent leurs expériences, révélant une mosaïque d’initiatives locales. À Libreville, un observatoire des arts vivants consolide des bases de données participatives. À Yaoundé, un inventaire numérique du patrimoine culinaire vient d’être lancé. Brazzaville, en accueillant cet atelier, affirme un leadership régional salué par l’OIF, qui voit dans la mutualisation des outils une condition de viabilité à long terme.

Sur le terrain, les artistes et les communautés patrimoniales sont invités à jouer un rôle central. Le dispositif prévoit des dialogues réguliers afin d’éviter le piège d’une évaluation descendante. Pour la chercheuse congolaise Marie-Thérèse Mampouya, « l’enjeu est de faire des porteurs de traditions des acteurs de la donnée, pas de simples objets d’étude ». Cette posture participative rejoint les recommandations internationales sur le développement durable, qui valorisent la gouvernance collaborative.

Vers un écosystème inclusif et résilient

Une feuille de route commune sera adoptée au terme des trois journées, fixant les jalons pour que chaque État intègre les indicateurs culturels dans ses rapports périodiques sur les ODD. Cette projection inclut la mobilisation de ressources humaines qualifiées, la création de plateformes numériques interopérables et l’allocation de financements dédiés aux études d’impact. À moyen terme, l’ambition est claire : faire de la culture un poste budgétaire reconnu, capable de générer des emplois, de consolider la cohésion nationale et de renforcer la diplomatie régionale.

L’attention particulière accordée à l’égalité femmes-hommes devrait contribuer à une meilleure visibilité des créations féminines et à la lutte contre les stéréotypes. Pour les observatrices présentes, la féminisation de la statistique culturelle est un préalable à l’émergence d’une économie créative inclusive. En inscrivant la démarche dans le sillage du Plan national de développement et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, les autorités congolaises démontrent leur volonté d’ancrer la culture dans une trajectoire de résilience, au bénéfice de l’ensemble de la population.