La carte rose Cemac, pilier de la libre circulation

Dans toute la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, la carte rose Cemac régit depuis 2000 la responsabilité civile automobile. Derrière ce document apparemment technique se dessine un enjeu humain: garantir aux conducteurs, et surtout aux conductrices, une mobilité sûre à travers les six États membres.

Instituée par le protocole d’accord signé à Libreville le 5 juillet 1996, la carte rose est délivrée simultanément avec l’attestation classique d’assurance. Elle matérialise la volonté politique des chefs d’État d’harmoniser les pratiques et de fluidifier les échanges dans un espace douanier déjà intégré.

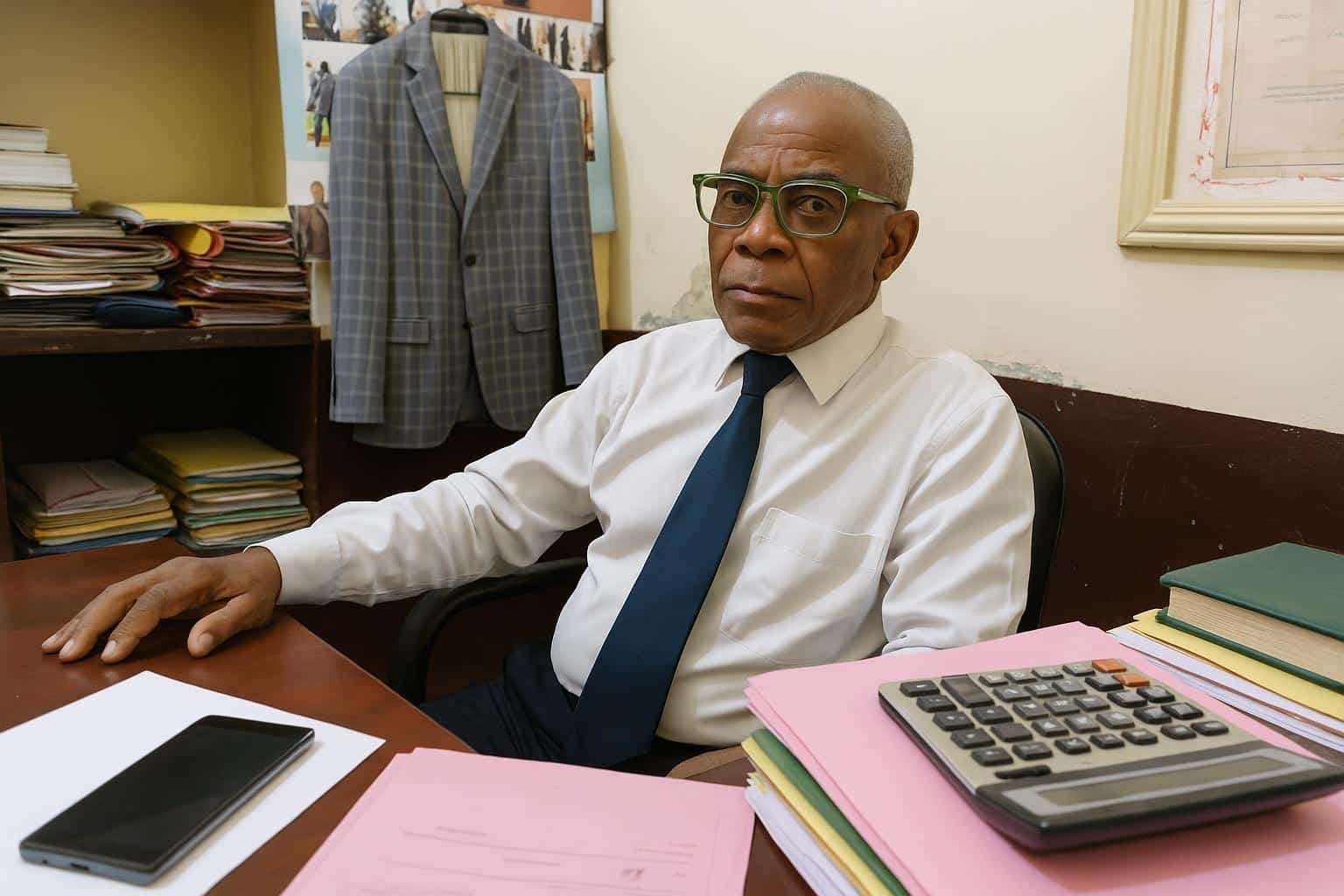

Pourtant, constat récurrent, le dispositif demeure méconnu de nombreux automobilistes congolais. Robert André Elenga, secrétaire permanent du bureau pays, en est convaincu: la diffusion effective du label doit passer par une pédagogie de terrain, où l’explication juridique rejoint la démonstration pratique auprès des chauffeurs de taxi.

Un enjeu majeur pour l’autonomie économique des femmes

La mobilité constitue une variable déterminante de l’autonomie économique féminine. Dans les quartiers périphériques de Brazzaville, l’accès au volant ou au transport artisanal assure à maintes vendeuses la possibilité d’écouler légumes et vêtements. Sans assurance transfrontalière, leurs voyages vers Bangui ou Libreville restent pourtant entravés.

Les statistiques du ministère des Transports indiquent que 17 % des titulaires de permis congolais sont des femmes, proportion en hausse chaque année. Faciliter leurs déplacements régionaux grâce à la carte rose renforcerait, selon plusieurs sociologues des mobilités, leur insertion dans les chaînes commerciales sous-régionales en plein essor.

Au marché du Plateau, Clarisse, conductrice de minibus, témoigne: « Traverser la frontière camerounaise sans crainte de saisie du véhicule me permettrait de livrer plus vite mes clients ». Son récit illustre l’impact direct que peut avoir la généralisation de la carte rose sur les revenus féminins.

Sécurité routière et justice pour les victimes féminines

Sur les routes interétatiques, les accidents touchent durement les passagers. Les enquêtes du Conseil des bureaux montrent que 23 % des victimes déclarées en 2022 étaient des femmes, souvent marchandes ou étudiantes. L’indemnisation rapide constitue alors un facteur clé de résilience sociale, réduisant la précarité post-traumatique.

La carte rose établit un dispositif de règlement direct entre assureurs nationaux. Pour la sociologue Gisèle Tchibota, cette architecture « évite aux familles de négocier seules face aux autorités étrangères, situation propice aux discriminations de genre ». L’égalité devant la réparation dépend ainsi de la diffusion effective de l’instrument.

L’observatoire national congolais des violences faites aux femmes note également que l’absence d’assurance claire complique la collecte de preuves et l’accès à la justice pour les victimes de violences routières. La carte rose, en uniformisant les dossiers, pourrait accélérer la collaboration entre polices, médecins et tribunaux.

Rôle central des forces de l’ordre et des assureurs

Pour devenir pleinement opérant, le système repose sur la vigilance des forces de l’ordre. À Brazzaville, plusieurs contrôles de routine ignorent encore la carte rose, privilégiant le seul certificat national. Cette pratique nourrit la confusion et entretient des frais informels, fardeau supplémentaire pour les conductrices à faibles revenus.

Les compagnies d’assurance, pour leur part, doivent éditer le document au format sécurisé et sensibiliser leur réseau d’agents. « C’est une question de branding sous-régional », souligne un cadre de la Fédération des sociétés d’assurance, rappelant que la confiance du public passe par une carte infalsifiable et lisible.

Le ministère congolais des Finances a, pour sa part, annoncé la mise en place d’un numéro vert afin de signaler toute irrégularité. Cette mesure, saluée par les associations de défense des consommateurs, pourrait réduire les litiges à la frontière et renforcer la crédibilité institutionnelle de la carte rose.

Vulgarisation: stratégie nationale et voix de la société civile

La campagne actuelle menée par Robert André Elenga cible prioritairement les gares routières et les stations-service. Des affiches explicatives en lingala et en kituba associent des visuels ludiques à des numéros d’urgence, stratégie conçue pour toucher un public souvent éloigné des canaux numériques urbains.

Notre observatoire, partenaire technique de l’opération, distribue parallèlement un dépliant consacré aux droits spécifiques des victimes féminines. L’objectif est double : rappeler la gratuité de la plainte dans les commissariats et exposer les démarches d’indemnisation transfrontalière, encore trop peu connues des groupes de femmes commerçantes.

Perspectives d’amélioration et engagement citoyen

À moyen terme, les acteurs appellent à l’interconnexion numérique des bases de données d’assurance dans la sous-région. Une telle plateforme, conforme aux standards de la Zone de libre-échange continentale africaine, offrirait aux usagers une lecture instantanée de la validité de leur carte et limiterait les fraudes.

En attendant, chaque automobiliste peut déjà exiger l’émission de la carte rose lors du renouvellement de son assurance. C’est parmi ces gestes quotidiens que se construit une mobilité plus juste et plus sûre, où les femmes congolaises trouveront un levier supplémentaire d’émancipation socio-économique.

Le gouvernement congolais a réaffirmé sa détermination lors du dernier conseil des ministres à « lever tous les obstacles administratifs à la délivrance de la carte rose ». Cette annonce conforte les organisations de la société civile qui y voient un terrain propice à de nouvelles synergies interinstitutionnelles.