Sur l’île, l’alerte choléra résonne

Depuis fin juillet, l’île Mbamou, à quelques minutes de pirogue de Brazzaville, concentre le regard des épidémiologistes. Sur ses rives, le quotidien paisible a soudainement basculé avec l’annonce de l’épidémie de choléra, hissant la santé des femmes au rang de priorité absolue et entière.

Angèle, jeune mère de vingt-deux ans, illustre la vulnérabilité spécifique des parturientes. Les premières crampes furent confondues avec des suites d’accouchement. L’automédication et le silence, dictés par la peur des dépenses, ont retardé l’arrivée au centre de santé, rappelant le poids social qui pèse encore sur les Congolaises.

Au 14 août, 434 cas et 34 décès étaient recensés dans le pays, la tranche des 15-24 ans étant la plus touchée. Sur l’île, la létalité a chuté de 11,7 % à 4,8 % grâce à une réponse mêlant vigilance communautaire et soutien institutionnel.

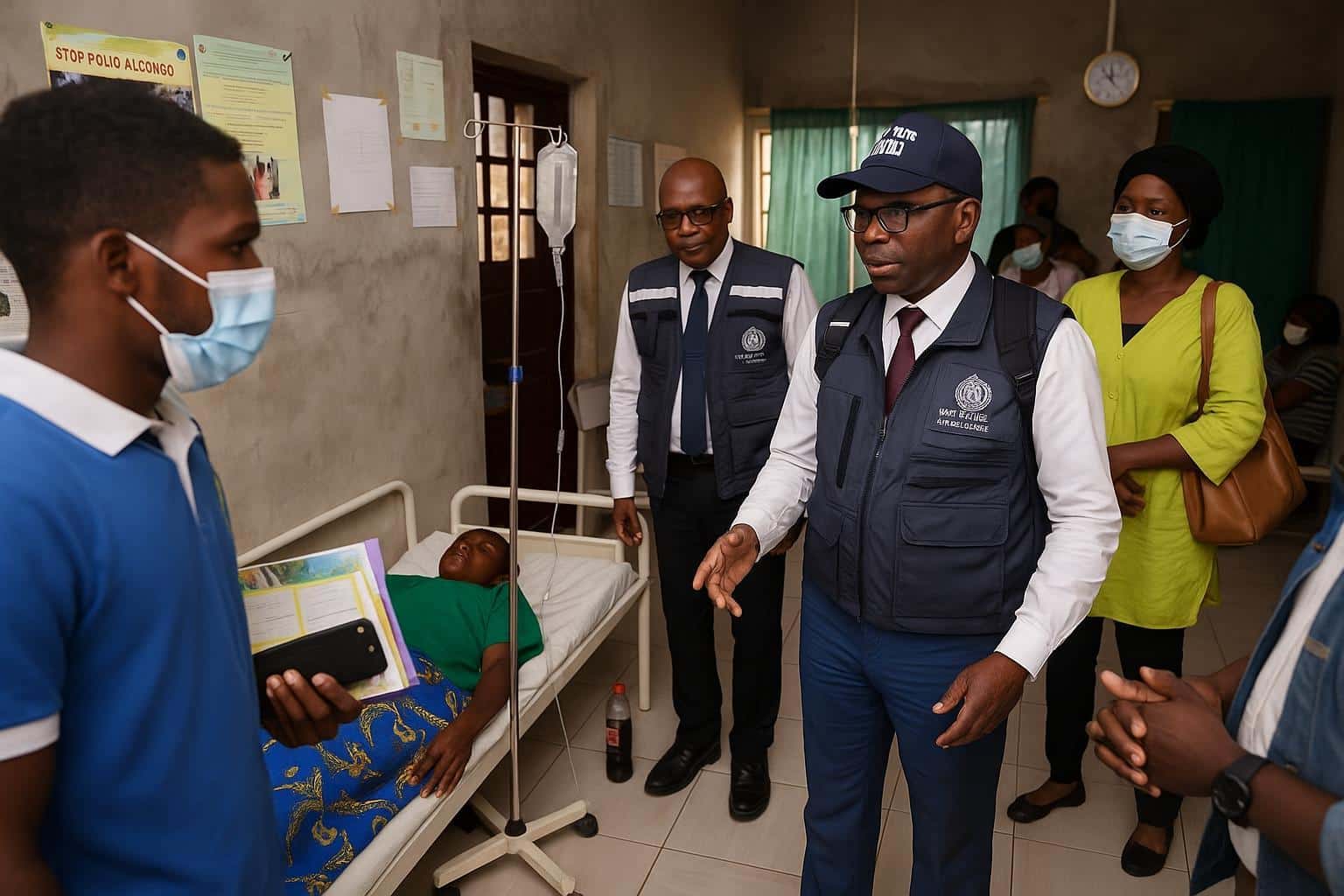

Coordination nationale et partenaires mobilisés

Dès la déclaration officielle, le ministère de la Santé publique a activé le centre des opérations d’urgence pour orchestrer la riposte. L’Organisation mondiale de la Santé, forte de son Système de gestion des incidents, a immédiatement dépêché trois équipes multidisciplinaires vers les foyers actifs, dont Mbamou.

Sept tonnes de médicaments, des kits de réhydratation et un canot rapide ont été mis à disposition. Cet apport logistique a fluidifié le transport des patients, sécurisé la chaîne d’approvisionnement et rassuré les familles, témoigne le docteur Nelson Bokale, médecin-chef du district sanitaire, rencontré sur place.

Soins et prévention : des avancées tangibles

Les centres de traitement installés à Mbamou, Mossaka et Talangaï disposent désormais de parcours séparant cas suspects et cas confirmés, limitant la propagation nosocomiale. Cent soixante-douze agents de santé ont été formés à la prise en charge standardisée, un acquis qui demeurera après la crise.

Pour la première fois, la désinfection systématique de 61 puits a été confiée à des comités d’eau où siègent des femmes élues par leurs quartiers. Cette participation directe, soutenue par le Programme national d’approvisionnement en eau potable, garantit une meilleure appropriation locale des bonnes pratiques sanitaires.

Engagement communautaire des survivantes

Guérie, Angèle sillonne à présent les ruelles sablonneuses pour partager son histoire. Son récit, authentique et proche des réalités domestiques, brise les tabous liés aux symptômes intestinaux, souvent tues par pudeur. « On peut guérir, il suffit de venir tôt », répète-t-elle, enfant sur le dos.

Deux cent cinquante relais communautaires, dont une majorité de jeunes filles, animent désormais les séances de porte-à-porte. Armées de savon et de comprimés de chlore, elles expliquent les gestes barrière, renforçant un leadership féminin valorisé aussi par les autorités locales, qui y voient un facteur d’efficacité.

Défis structurels et pistes durables

Malgré l’amélioration des indicateurs, les distances géographiques restent un frein. En saison des pluies, la montée du fleuve complique les évacuations d’urgence. La mise à l’eau imminente d’une seconde embarcation sanitaire, annoncée par la direction départementale de la santé, vise à sécuriser durablement cette chaîne d’accès.

Sur le long terme, les sociologues recommandent de renforcer la scolarisation des filles, facteur corrélé à la prévention des maladies hydriques. Selon une étude de l’Université Marien-Ngouabi, une année supplémentaire d’éducation primaire réduit de 9 % le risque de décrochage thérapeutique dans les populations riveraines.

Voix d’expertes sur la résilience sanitaire

La docteure Carine Ngouabi, infectiologue au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, insiste sur l’intégration du genre dans toutes les étapes de la réponse. « Les femmes portent l’eau, soignent et cuisinent. Les impliquer n’est pas symbolique : c’est un vecteur d’efficacité épidémiologique mesurable », explique-t-elle.

Pour Laure Samba, sociologue de la santé, la réussite observée à Mbamou valide l’approche participative soutenue par l’État et ses partenaires. Elle rappelle toutefois que la consolidation passe par le suivi post-urgence : « La formation continue et la maintenance des points d’eau sont les vraies étapes décisives ».

Perspectives pour les droits et la santé des femmes

Au-delà de l’épisode actuel, la dynamique enclenchée ouvre des perspectives pour la promotion des droits sanitaires des Congolaises. L’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes plaide pour la pérennisation des comités d’alerte, afin que chaque foyer dispose d’une sentinelle formée aux premiers signes de choléra.

Le ministère de la Promotion de la Femme, associé aux directions sanitaires, étudie un projet de micro-financement destiné aux initiatives féminines d’hygiène communautaire. De petites associations pourraient ainsi gérer des kiosques de chloration ou des ateliers de fabrication de savon, créant des revenus et consolidant la prévention.

Sur l’île, la confiance renaît. Les marchés rouvrent, les filets de pêche retrouvent leur place sur les berges. Mais la vigilance demeure, rappellent les radios communautaires qui diffusent quotidiennement des spots en lingala et en kituba. La santé publique s’inscrit désormais dans une culture citoyenne partagée.

L’expérience Mbamou, saluée par le représentant de l’OMS, pourrait devenir un modèle reproductible dans d’autres districts fluviaux. Les données recueillies seront analysées pour affiner les protocoles, tandis que les femmes engagées souhaitent déjà transmettre leur savoir-faire. Leur message se résume ainsi : prévenir, soigner, et protéger chaque vie.