Un événement fédérateur à Brazzaville

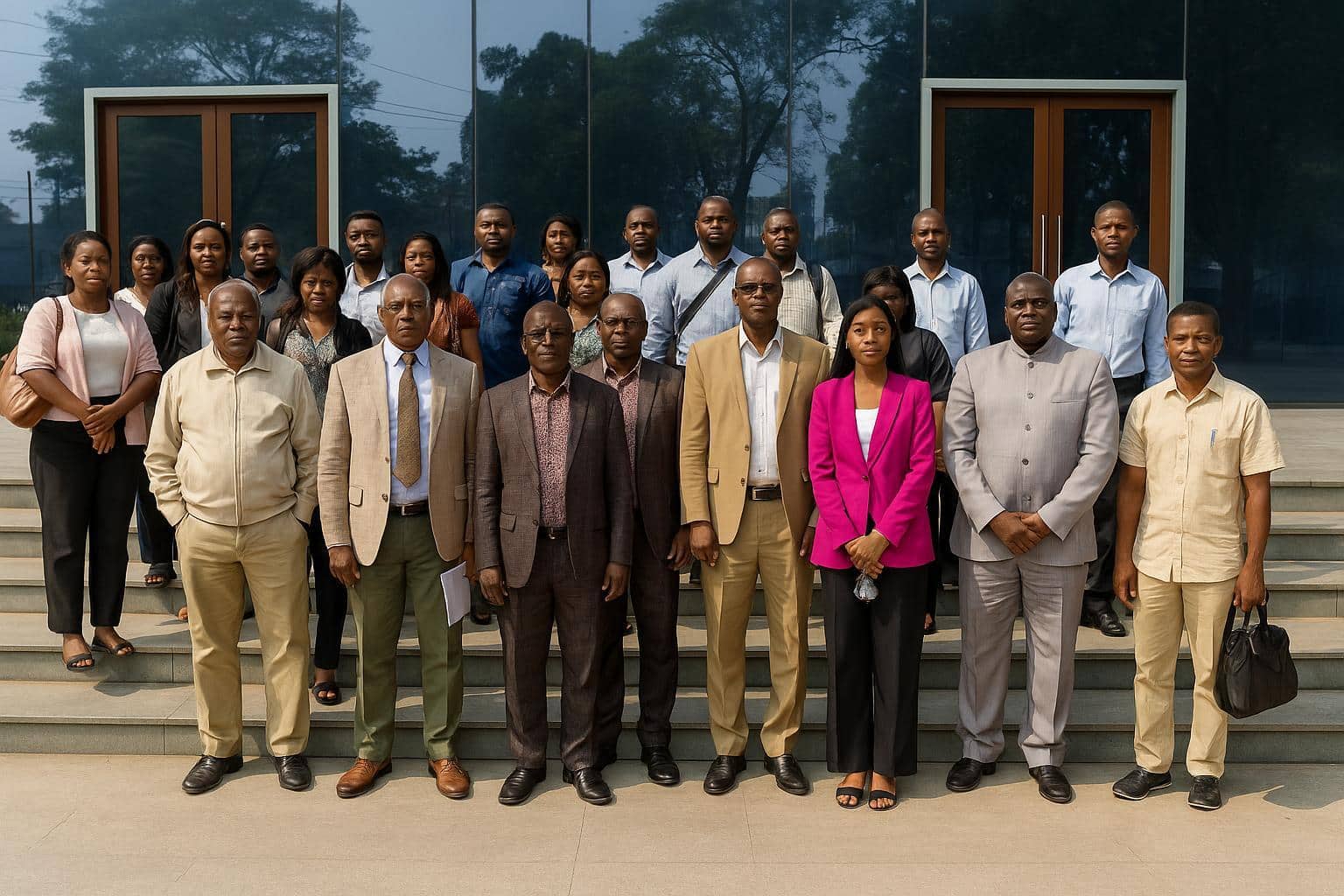

Un événement académique inédit à Brazzaville a réuni, du 7 au 8 août 2025, mastérants et doctorants de la formation Ellic de la FLASH, Université Marien-Ngouabi. Pendant deux jours, la réflexion sur la recherche francophone et les futurs métiers culturels a pris un nouvel élan.

Initiée par les maîtres de conférences Bienvenu Boudimbou et Dieudonné Moukouamou-Mouendo, la rencontre a été saluée par le doyen Evariste Dupont Boboto, qui y voit « une respiration savante qui fait revivre la faculté ». Ce regard institutionnel conforte l’ambition collective du département.

Débattre des littératures francophones

Pour la première fois, les doctoriales étaient ouvertes aux étudiantes de master, nombreuses dans les filières littéraires mais souvent invisibles dans les lieux de décision académique. « Donner la parole à ces jeunes femmes, c’est ouvrir la recherche à des perspectives neuves », estime le professeur Anatole Banga.

Le premier axe, consacré à la notion de « littératures francophones », a rappelé que la pluralité linguistique est constitutive de l’identité congolaise. Le professeur Moukouamou-Mouendo a détaillé l’émergence, au XIXᵉ siècle, d’un corpus éclaté exigeant des approches comparatives, historiques, socio-anthropologiques et linguistiques.

Selon l’orateur, qualifier ce champ au pluriel signifie reconnaître des trajectoires écrivantes distinctes, issues de contextes coloniaux et postcoloniaux divers. Cette vigilance critique permet de saisir la polyphonie des voix féminines, longtemps reléguées, et désormais centrales pour questionner les rapports de genre dans l’espace francophone.

Plusieurs doctorantes ont présenté des communications sur les héroïnes des romans d’Henri Lopes ou les figures matrilinéaires dans la poésie de Sony Labou Tansi. Le débat a mis en avant l’apport des études de genre, champ encore émergent mais porteur d’innovations méthodologiques.

Vers une professionnalisation des humanités

Le second axe portait sur la professionnalisation des formations culturelles. Boudimbou a dressé le paradoxe d’un lycée massivement littéraire et d’un marché du travail privilégiant l’ingénierie. Pour lui, sortir de cette impasse suppose d’articuler savoir théorique et compétences opérationnelles, notamment numériques.

L’orateur a cité la production audiovisuelle, l’édition numérique, le marketing culturel ou la médiation patrimoniale comme secteurs à fort potentiel. « Le clic vaut du fric », a-t-il résumé, rappelant que le web ouvre des niches pour le podcast, le jeu éducatif ou le storytelling identitaire.

Derrière la formule, un message récurrent : les humanités offrent de la valeur si elles s’arriment à l’économie créative. Les doctoriales ont ainsi proposé des ateliers sur la rédaction de projet, la recherche de partenariats et la monétisation d’un contenu culturel, sujets jusque-là absents du cursus.

Place et voix des étudiantes

La présence marquée de jeunes chercheuses a nourri une réflexion sur l’employabilité féminine. Beaucoup décrivent un double plafond : celui du marché de l’emploi et celui des représentations sociales qui cantonnent les femmes aux postes d’exécution. Elles réclament un mentorat actif et des passerelles institutionnelles crédibles.

« Nous avons les compétences, mais il faut des espaces pour les exercer », confie Nadège Ngoma, doctorante en sociolinguistique. Son témoignage, applaudi, met en lumière une attente : voir l’université dialoguer davantage avec les entreprises publiques et privées, sans renoncer à ses missions intellectuelles.

Du côté institutionnel, le doyen rappelle que la faculté a récemment actualisé ses maquettes pédagogiques pour intégrer des modules de gestion de projet et de communication digitale. Une convention pilote avec la télévision nationale permettra, dès la rentrée, des stages co-encadrés ouvrant sur des emplois saisonniers.

Les observateurs notent qu’une telle ouverture répond aussi aux objectifs nationaux de diversification économique, défendus par les autorités. En misant sur les industries culturelles, l’université rejoint les plans publics de soutien à l’emploi des jeunes et de valorisation du patrimoine immatériel.

Au-delà des annonces, plusieurs participantes appellent à suivre des indicateurs précis : proportion de femmes conférencières, taux de thèses soutenues dans les délais, insertion professionnelle à six mois. Ces données permettraient d’objectiver les progrès et d’orienter les financements vers les besoins réels.

Perspectives institutionnelles et sociétales

La sociologue Mireille Kanga voit dans ces doctoriales un laboratoire d’égalité. Pour elle, « rapprocher la science et l’employabilité, c’est aussi rapprocher les genres ». Elle plaide pour des séminaires réguliers associant chercheurs, ministères, ONG et bailleurs afin de mutualiser les ressources pédagogiques.

Sur le terrain, certaines barrières persistent, notamment la rareté des connexions Internet haut débit ou le manque d’équipements audio-visuels. Les organisateurs reconnaissent ces contraintes mais misent sur les partenariats public-privé et le volontariat étudiant pour transformer chaque obstacle en opportunité d’apprentissage.

En clôture, le professeur Banga a annoncé qu’une édition annuelle serait désormais inscrite au calendrier académique. Les étudiants présents confirment qu’au-delà des discours, l’énergie collaborative et la parole donnée aux femmes ont redonné sens à leurs parcours, signe d’une communauté scientifique en recomposition.

À court terme, les organisateurs ambitionnent de mettre en ligne les actes des journées, afin de diffuser les recherches au-delà des murs de l’université. Cet archivage ouvert constituera une vitrine pour les doctorantes et un outil de sensibilisation grand public.