Une liberté à compléter

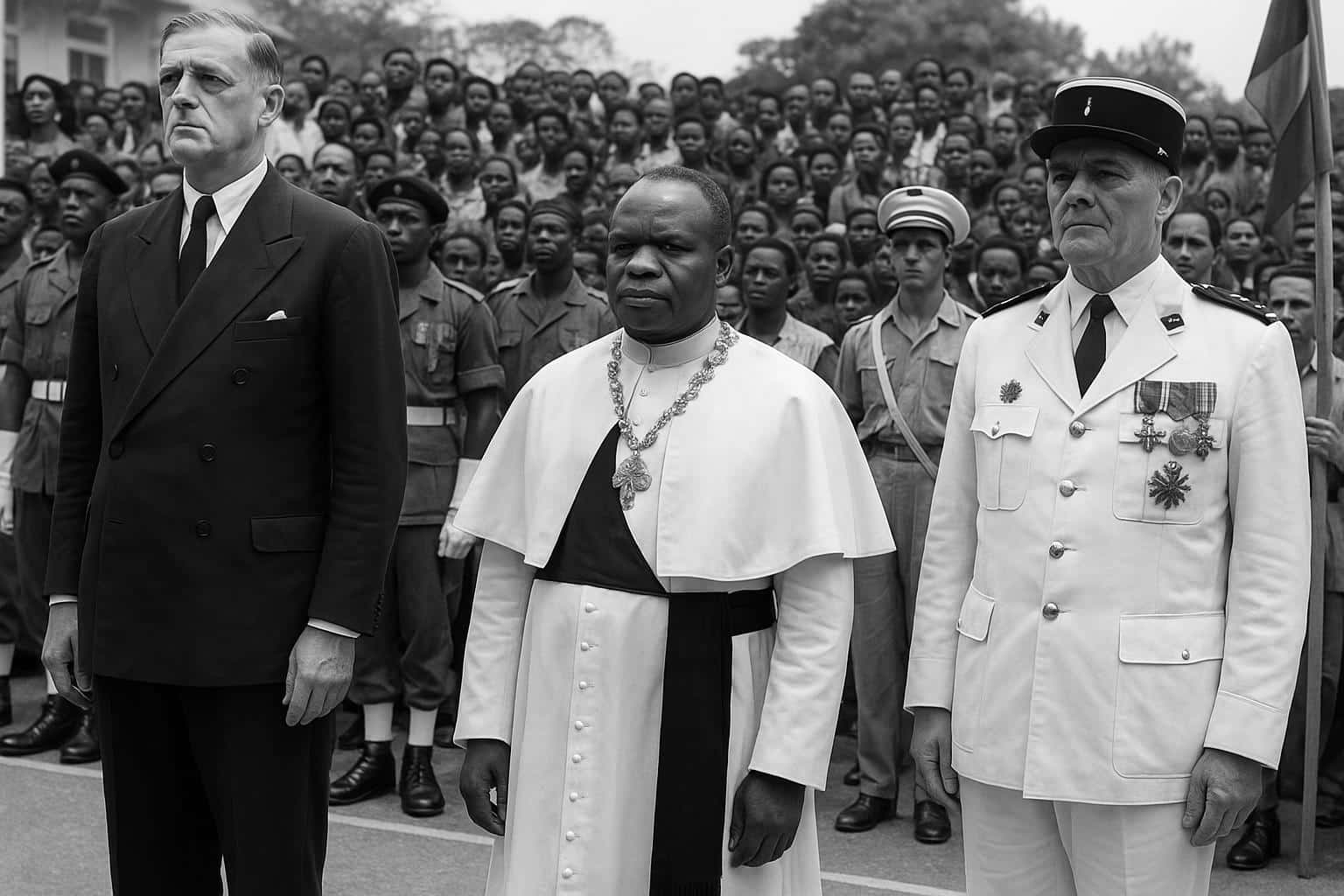

Le 15 août 1960, Brazzaville célébra l’indépendance sous un ciel chargé d’espoirs. Plus de six décennies plus tard, l’idéal d’autodétermination demeure vivant, mais il se conjugue désormais avec une exigence décisive : garantir aux femmes congolaises une citoyenneté pleine, libre de toute violence.

Cette aspiration s’inscrit dans la continuité historique : la souveraineté n’a jamais été un état figé, mais un processus. Comme l’expliquait l’historien Georges Nzoukou, « l’indépendance est une graine ; elle doit germer dans chaque foyer, chaque quartier, chaque esprit ».

1960, un tournant fondateur pour l’égalité

La première Constitution congolaise reconnaissait l’égalité devant la loi, mais la mise en œuvre resta incomplète. Les archives du Parlement montrent qu’en 1961 seules deux femmes siégeaient à l’Assemblée, preuve que les normes sociales freinaient l’accès des citoyennes aux sphères décisionnelles.

Pourtant, des figures comme Emilienne Mopoulou militaient déjà dans les syndicats et initiaient des campagnes d’alphabétisation féminine. Elles voyaient dans la maîtrise de l’écriture une arme pacifique pour consolider l’indépendance et élargir l’espace du dialogue civique.

Les femmes, actrices souvent invisibles

Sur les marchés de Poto-Poto ou de Ouenzé, les mamans commerçantes ont longtemps financé, discrètement, les luttes politiques de leurs quartiers. « Sans leur réseau de crédit solidaire, de nombreuses mobilisations auraient avorté », rappelle la sociologue Mireille Dzon au micro de Radio Congo.

Pourtant, les manuels scolaires n’évoquent que rarement ces contributions. Cette invisibilisation renforce l’idée que la lutte pour l’indépendance fut exclusivement masculine. Redonner place à ces mémoires féminines constitue un acte symbolique majeur pour construire une identité nationale inclusive.

De la conquête politique à la réalité sociale

Aujourd’hui, la représentation féminine atteint 22 % à l’Assemblée nationale, un progrès salué par ONU Femmes. Pourtant, l’indépendance économique reste fragile : seuls 17 % des postes de direction dans les entreprises publiques sont occupés par des femmes, selon l’Institut national de la statistique.

Le paradoxe est patent : le Congo exporte du pétrole mais de nombreuses cuisinières de cantine peinent à ouvrir un compte bancaire. Les économistes parlent d’un « effet enclume », où la pauvreté et la violence domestique se renforcent mutuellement, limitant l’autonomie des ménages féminins.

Violences basées sur le genre, un défi persistant

L’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes a recensé 4 218 cas de violences conjugales en 2022, soit une hausse de 12 % par rapport à 2020. Les conflits intra-communautaires et la crise sanitaire ont accru la tension dans les foyers urbains et ruraux.

La psychologue Jeanne Oba observe que « chaque pic de violence publique laisse une empreinte privée ». L’exposition des enfants à ces violences compromet l’avenir du capital humain, rappelant que la sécurité domestique est une condition sine qua non d’un développement durable.

Politiques publiques et engagements récents

En 2015, la loi n°42-2015 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes a constitué un jalon. Approuvée à l’unanimité, elle criminalise le viol conjugal et prévoit un fonds d’indemnisation. Sa promulgation fut saluée par les organisations internationales.

Le ministère de la Promotion de la Femme coordonne désormais un Plan national 2023-2027 axé sur la prévention, l’accès à la justice et le renforcement économique. Les centres d’écoute ouverts à Pointe-Noire et Dolisie, avec l’appui de l’UNFPA, accueillent déjà des survivantes.

Société civile : résilience et innovation féminine

Au-delà des textes, la société civile invente des réponses. L’association Mwasi Tech forme des jeunes filles au codage, leur offrant de nouvelles perspectives d’emploi. Ses ateliers du samedi attirent désormais des lycéennes venues de Kinkala, preuve d’une soif de modernité numérique.

Dans le district d’Ignié, le réseau Ngoma diffuse des messages de prévention via des chansons traditionnelles, combinant culture et santé publique. « La musique pénètre là où les documents officiels s’arrêtent », confie sa coordinatrice, Estelle Banzou, lors d’une campagne en zone semi-rurale.

Regards croisés vers l’avenir

Les experts convergent : le progrès passe par une synergie État-société. L’économiste Arsène Mabiala souligne que « chaque point de PIB gagné grâce aux femmes double lorsque la violence recule ». Investir simultanément dans l’éducation, la justice et les infrastructures reste donc stratégique.

La jeunesse joue un rôle clé : près de 60 % de la population a moins de 25 ans. Leur adhésion à des valeurs d’égalité pourrait transformer en profondeur les rapports de genre, consolidant ainsi l’héritage de l’indépendance sur une base inclusive.

Le numérique ouvre une nouvelle frontière : les plateformes d’alerte par SMS permettent déjà de signaler anonymement des agressions. Porté par un consortium de start-up locales, ce dispositif pilote à Talangaï pourrait être étendu nationalement, réduisant le temps de réaction des forces de protection.

Dans ce contexte, la mémoire de l’indépendance fonctionne comme un horizon moral : elle rappelle que l’émancipation est un chantier collectif, appelé à s’étendre du champ politique à la sphère intime.

Ainsi, l’histoire nationale ne se contente pas de célébrer un passé glorieux ; elle convoque l’action présente. Héritières de 1960, les femmes congolaises avancent, malgré les embûches, vers une pleine souveraineté individuelle, condition essentielle pour que l’indépendance collective garde tout son sens.