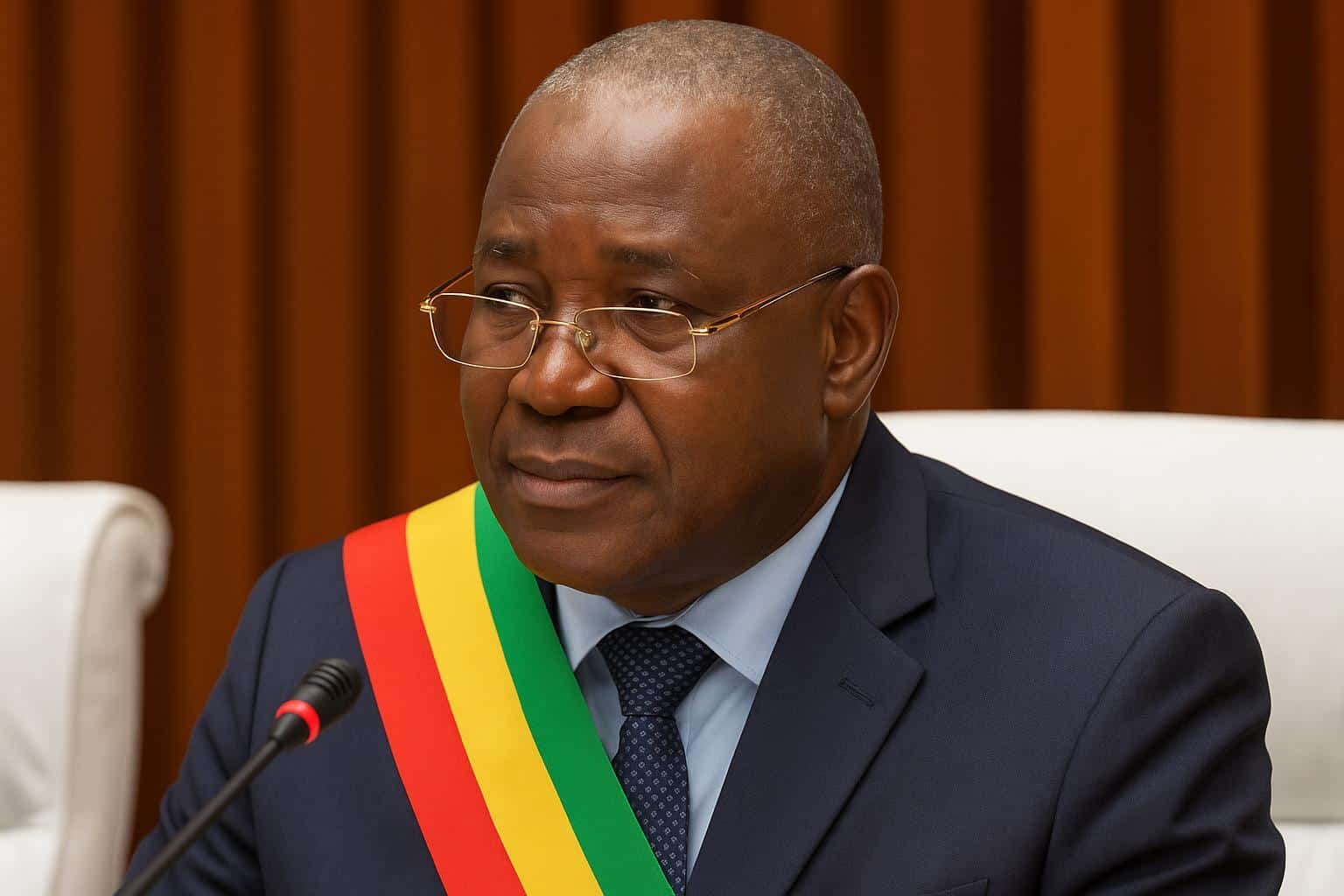

Clôture parlementaire et message d’apaisement

Le 13 août 2025, les présidents Isidore Mvouba et Pierre Ngolo ont annoncé la fin des sessions ordinaires du Parlement, saluant la participation assidue des élus. Les félicitations officielles soulignent une atmosphère consensuelle jugée essentielle à la consolidation de la paix sociale.

Cette ambiance cordiale ouvre un espace propice aux débats de fond, notamment sur la gestion budgétaire et la prévention des discours haineux, deux chantiers prioritaires pour les femmes, premières exposées aux retombées économiques et aux violences symboliques que véhiculent les insultes publiques.

Injures, calomnies et violences symboliques faites aux femmes

Le rappel à l’ordre lancé par M. Mvouba, invitant les citoyens à s’éloigner de l’injure, résonne particulièrement dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient les stéréotypes sexistes. Les militantes dénoncent un continuum entre mépris verbal, harcèlement et agressions physiques constatées sur le terrain.

Une étude de l’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes indique que 68 pour cent des élues locales ont reçu une menace en ligne durant le dernier cycle municipal. Cette violence politique genrée fragilise la représentation féminine et compromet l’efficacité du débat démocratique.

En soulignant l’importance d’une critique constructive, le président du Sénat reconnaît implicitement que la virulence verbale touche d’abord les groupes historiquement vulnérables. Les associations féminines y voient l’opportunité d’obtenir un cadre légal plus clair pour sanctionner la diffamation à caractère sexiste.

Rôle des institutions dans la prévention de la violence verbale

Le ministère de la Communication prépare un décret pour renforcer la modération des plateformes numériques. Un conseiller assure que le texte comprendra un volet dédié aux attaques sexistes, conforme à la Convention de Maputo, déjà ratifiée par la République du Congo.

Au Parlement, plusieurs députées, dont Marie-Thérèse Itoua, plaident pour que les débats budgétaires incluent une ligne dédiée à l’accompagnement psychologique des victimes de cyberviolence. Selon elles, la sanction doit s’articuler à une prise en charge, afin d’éviter l’auto-censure des femmes engagées.

Société civile féminine en alerte constructive

Dans les quartiers périphériques de Brazzaville, les clubs de mères organisent des ateliers de parole pour transformer les insultes en dialogue. « Nous ne voulons pas restreindre la liberté d’expression, mais exiger le respect », explique Clémence Mabiala, animatrice communautaire à Talangaï.

La Fondation Congo Média Femme lance une campagne radiophonique appelant les auditeurs à signaler tout contenu diffamatoire. Les messages diffusés en lingala, kituba et français rappellent que l’honneur, valeur cardinale de la culture congolaise, doit s’étendre à toutes les citoyennes.

Liberté d’expression et responsabilité citoyenne

Le débat sur l’équilibre entre liberté critique et protection contre les violences verbales demeure vif. Des juristes rappellent que le Pacte international relatif aux droits civils autorise des restrictions lorsqu’un discours menace la dignité d’autrui, principe déjà reconnu par la Cour constitutionnelle.

Plusieurs universitaires misent sur la pédagogie plutôt que la répression. « Un code pénal sans éducation citoyenne reste lettre morte », analyse le sociologue Jean-Bruno Ebina. Son équipe prépare un manuel scolaire illustrant des exemples de débat respectueux adaptés aux classes de collège.

Perspectives pour l’élection présidentielle 2026

À l’approche de 2026, les organisations féminines redoutent une hausse des discours stigmatisants durant la campagne. Le souvenir des attaques sexistes contre certaines candidates en 2021 alimente leur vigilance. Elles demandent la création d’un observatoire électoral mixte associant CENI, ONG et plateformes numériques.

Le ministère de l’Intérieur indique travailler à un protocole d’alerte rapide. Selon un responsable, « la paix sociale dépendra de notre capacité collective à contenir les excès verbaux ». Cette posture préventive rejoint l’appel de Pierre Ngolo à un scrutin transparent et serein.

Cultiver une culture de respect et d’égalité

Les psychologues notent que l’injure agit comme une passerelle vers la violence physique, surtout en milieu domestique. En renforçant une culture de respect, le Parlement peut réduire les violences conjugales, domaine où une femme sur trois rapporte encore des actes de maltraitance.

Des programmes pilotes d’éducation émotionnelle sont déjà testés dans six écoles de Pointe-Noire. Les premiers retours montrent une baisse de 30 pour cent des insultes entre élèves. Les partenaires internationaux envisagent d’étendre l’expérience, considérant le Congo comme un laboratoire régional de bonnes pratiques.

Vers une législation renforcée contre les violences de genre

Le gouvernement a déjà inscrit au programme 2025-2027 une réforme du Code de la famille visant à mieux définir la violence psychologique. L’Observatoire national congolais des violences faites aux femmes participera aux consultations, afin d’y inclure la dimension spécifique des propos humiliants en ligne.

Parallèlement, plusieurs parlementaires étudient l’idée d’introduire un seuil d’inéligibilité pour les auteurs condamnés pour violence sexiste. Ce débat reste ouvert, mais illustre l’évolution des priorités législatives. Il répond à l’attente sociétale d’une classe politique exemplaire dans ses actes et dans son langage.

En favorisant un discours public exempt d’invective, le Congo renforce l’espace démocratique et protège ses citoyennes. La vigilance conjointe du Parlement, du gouvernement et de la société civile permettra de traduire en actes l’appel lancé au Palais des Congrès : bâtir la critique sans renoncer au respect.